1er mai : origines, traditions et évolutions de la fête du Travail

Chaque année, le 1er mai mêle revendications sociales et traditions populaires. Les manifestants défilent dans les rues, tandis que d’autres s’échangent des brins de muguet. Cette journée, à la fois politique et symbolique, reste très ancrée dans la culture française.

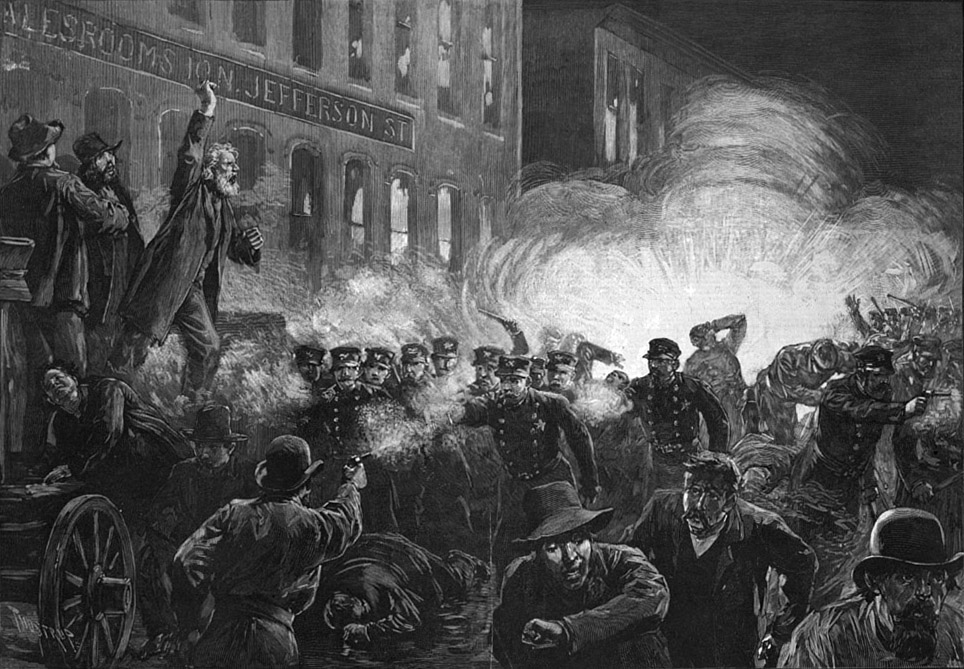

Un ancrage ouvrier venu des États-Unis

En 1886, des travailleurs américains lancent une grève massive. Leur objectif : obtenir la journée de huit heures. À Chicago, les tensions montent et la place Haymarket devient le théâtre d’une violente répression.

Trois ans plus tard, en 1889, la IIe Internationale décide à Paris de faire du 1er mai une journée mondiale dédiée aux travailleurs. Elle choisit cette date pour commémorer les victimes de la répression américaine.

Le 1er mai en France : luttes, lois et reconnaissance

En 1890, les premières manifestations du 1er mai prennent forme en France. L’année suivante, la fusillade de Fourmies choque le pays. Des forces de l’ordre ouvrent le feu sur des manifestants. Plusieurs morts, dont de jeunes ouvriers, relancent le débat social.

En 1919, la loi accorde enfin la journée de huit heures. Puis, en 1941, le régime de Vichy officialise le 1er mai comme « Fête du Travail ». Après la guerre, une loi de 1947 le transforme en jour férié et chômé. Depuis, cette date symbolise à la fois combat social et repos.

Pourquoi offre-t-on du muguet ?

Le muguet trouve ses racines dans des traditions très anciennes. Les Romains et les Celtes célébraient déjà le retour du printemps avec des fleurs blanches. Plus tard, en 1561, le roi Charles IX décide d’en faire un porte-bonheur.

Au fil du temps, cette coutume gagne en popularité. Elle remplace l’églantine rouge, symbole ouvrier, à partir des années 1940. Aujourd’hui, offrir un brin de muguet reste un geste simple et joyeux, apprécié de tous.

Le 1er mai dans le monde

En Europe, la plupart des pays reconnaissent le 1er mai comme jour férié. La France, l’Allemagne ou encore l’Italie organisent des événements publics. À l’inverse, des pays comme les États-Unis ou le Canada célèbrent la fête du travail en septembre, lors du « Labor Day ».

Partout ailleurs, des traditions locales viennent enrichir cette journée. Par exemple, au Japon, le 1er mai coïncide avec la Golden Week. En Afrique du Sud, des défilés rendent hommage aux travailleurs sous l’apartheid.

Un symbole parfois récupéré politiquement

Depuis les années 1980, certains partis politiques utilisent aussi le 1er mai pour se rassembler. En France, le Front national organise régulièrement des défilés à cette date. Ils y associent la mémoire de Jeanne d’Arc à leurs idées.

Malgré cette récupération, la majorité des syndicats et des citoyens continuent de voir le 1er mai comme une journée de solidarité et de mobilisation sociale.

Conclusion : une journée qui rassemble et fait réfléchir

Le 1er mai ne se limite pas à un simple jour férié. Il rappelle les luttes passées pour les droits sociaux. Il invite aussi à penser le travail d’aujourd’hui et celui de demain. À travers les défilés, les brins de muguet et les discours, cette date continue de faire vivre une mémoire collective forte.