Autisme : comment le microbiote intestinal ouvre la voie à de nouveaux traitements

Les troubles du spectre autistique (TSA) touchent aujourd’hui environ 1 enfant sur 100 dans le monde. Face à la complexité de ces troubles, de nouvelles pistes émergent. Parmi elles, l’étude du microbiote intestinal ouvre des perspectives prometteuses pour mieux comprendre, diagnostiquer et traiter l’autisme.

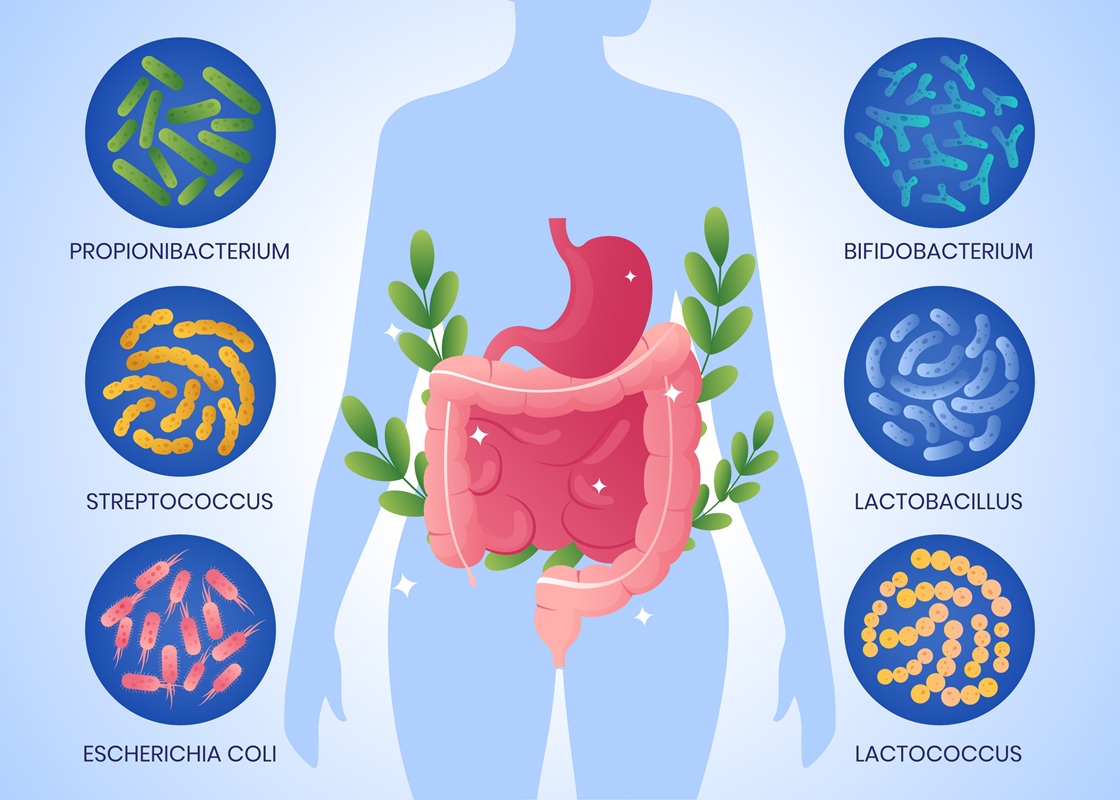

Un lien établi entre intestin et cerveau

Depuis quelques années, la recherche confirme l’existence d’un axe bidirectionnel entre l’intestin et le cerveau. Ce dialogue influe sur le comportement, l’humeur et la cognition.

Chez de nombreux enfants autistes, des troubles gastro-intestinaux sont fréquemment observés. De plus, l’intensité de ces troubles semble parfois corrélée à la sévérité des symptômes comportementaux. Cette observation a motivé une exploration approfondie du microbiote intestinal dans le cadre de l’autisme.

La transplantation fécale : un espoir thérapeutique

Des essais cliniques de phase 2 ont testé la transplantation de microbiote fécal (FMT) chez des enfants autistes. Les résultats sont impressionnants :

- Amélioration significative des symptômes gastro-intestinaux

- Réduction de 47 % des symptômes comportementaux après deux ans

Une phase 3 est en préparation pour confirmer ces résultats. Si elle est concluante, elle pourrait conduire à l’approbation officielle de ce traitement par la FDA.

Vers un diagnostic par analyse du microbiote

Une étude hongkongaise récente a identifié 31 biomarqueurs microbiens spécifiques chez les enfants autistes. En combinant ces marqueurs, les chercheurs ont obtenu un modèle prédictif capable de détecter l’autisme avec une précision de 91 %.

À terme, une simple analyse de selles pourrait donc devenir un outil précieux pour un dépistage plus précoce, en complément des méthodes cliniques classiques.

Limites et précautions nécessaires

Malgré ces résultats encourageants, plusieurs limites doivent être prises en compte :

- Les études doivent être confirmées sur des populations plus variées.

- Le microbiote varie fortement selon l’âge, l’alimentation et l’environnement.

- Le diagnostic de l’autisme repose toujours sur une évaluation clinique approfondie.

Le microbiote ne doit donc pas être vu comme un « test unique » pour diagnostiquer l’autisme, mais comme un outil complémentaire prometteur.

Conclusion

Les recherches sur le microbiote intestinal ouvrent de nouvelles voies pour comprendre et mieux prendre en charge l’autisme. À terme, elles pourraient offrir des traitements personnalisés et faciliter un diagnostic plus précoce, au bénéfice des enfants et de leurs familles.